DE LA

JUDAICA ET

DE QUELQUES PRIX

NOBEL

MECONNUS

OU OUBLIES

José SALMONA

J’ai, depuis longtemps déjà,

éprouvé une curiosité très particulière pour la vie et l’œuvre des

grands savants et j’ai pensé concrétiser cet intérêt, en plus des

biographies et autres écrits, par une représentation figurative de ces

personnages célèbres. J’ai donc décidé d’adjoindre à une collection de

timbre, quelque peu disparate, une thématique plus précise, et en particulier

celle des « Prix Nobel ».

Instituée par le chimiste suédois

Alfred Nobel cinq ans après la signature à Paris de son célèbre testament en

novembre 1895, la Fondation NOBEL recevra ses premiers statuts de la main du roi

Oscar II de Suède. Les premiers Prix seront accordés en 1901, soit cinq ans

aussi après la mort d’Alfred Nobel, en décembre 1896, dans sa maison de San

Rémo en Italie.

Le domaine du « NOBEL »

se limitait à 5 disciplines : la physique, la chimie, la médecine

& physiologie, la littérature et la promotion de la

paix. Plus récemment, en 1968, un prix de Sciences Economiques a été

institué par la Banque de Suède à la mémoire d’Alfred Nobel.

La quête de ces personnages

illustres a été le point de départ de ma nouvelle collection. Par la suite,

tout en maintenant mon intérêt pour les NOBEL, je me suis lancé dans la

« JUDAICA ».

Si le NOBEL se limitait à un

domaine relativement restreint (les 6

disciplines citées plus haut), la JUDAICA m’offrait un champ plus divers

et plus vaste puisqu’il me permettait d’inclure des sujets aussi intéressants,

tels les Beaux Arts, l’architecture, la musique, les mathématiques, etc.

Comme la rumeur (et aussi les statistiques) le laisse entendre, 10 pour cent des

Prix Nobel seraient juifs ou d’origine juive. Ceci constituait déjà un petit

« capital de départ » pour ma Judaïca.

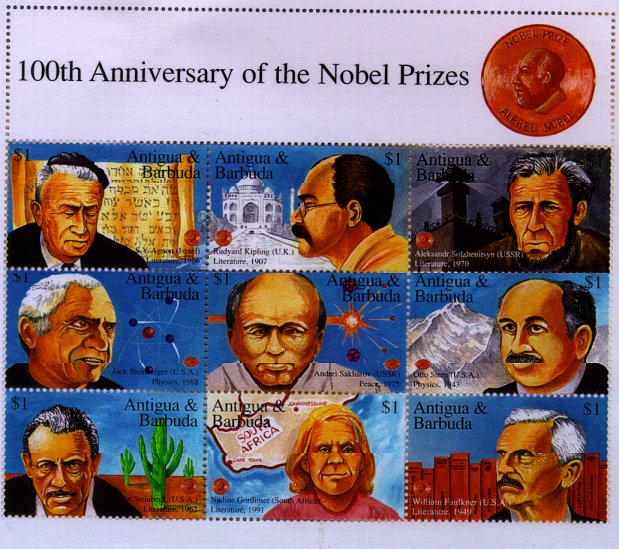

Pour en revenir à mon sujet

propre, j’ai choisi de vous présenter des personnages tout aussi méritants

que les Bergson, Cassin, Einstein, Bohr, mais qui ont sombré dans l’oubli ou

l’anonymat, le temps faisant aussi son œuvre pour les plus anciens.

Robert

BARANY (1876-1936)

Robert

Bârâny, né à Vienne

en 1876, y a fait ses études de médecine

et obtenu son doctorat en 1900. Spécialisé en otologie, il est nommé maître

de conférence à la Clinique Ontologique de Vienne. Ses recherches sur la

fonction du labyrinthe (oreille interne) où

est situé l’organe responsable de l’équilibre (canaux semi-circulaires) ainsi que des procédures opératoires

originales dans l’otosclérose lui ont valu le Prix Nobel en 1914.

En dépit de cette récompense

prestigieuse, il ne put obtenir une chaire à l’Université de Vienne en

raison de sa judéité.

Au cours de la Première

Guerre Mondiale, il servit dans l’armée austro-hongroise.

Ses recherches approfondies

dans le domaine de l’otologie ont constitué la base de notre connaissance

actuelle sur la fonction du labyrinthe.

En 1917, il est nommé

professeur d’otologie à l’Université d’Uppsala en Suède, dont la Faculté

de Médecine est une des plus anciennes et des plus réputées d’Europe.

Dans les dernières années de

sa vie, il s’intéresse beaucoup au problème de la Palestine et il lègue sa

bibliothèque à la Librairie Nationale de Jérusalem.

Karl

LANDSTEINER (1868-1943)

Karl Landsteiner, né à

Vienne en 1868, étudie la médecine dans cette ville.

Au cours de ses travaux à

l’Institut de Pathologie à l’Université, il fait une découverte majeure

sur les différents groupes sanguins A,

B, AB et O et met au point

les méthodes pour leur recherche et leur identification.

En 1922, il est invité à

travailler à « l’Institut Rockfeller pour la Recherche Médicale »

à New York où il œuvre jusqu’à sa mort, en 1943.

A la tête d’un groupe de

recherche, il découvre, en 1927, des facteurs sanguins complémentaires

M, N et MN(***)

et, en 1940, il est au cœur de la découverte du Facteur RHESUS, facteur

responsable de certains accidents lors des transfusions sanguines et des

grossesses pathologiques.

Le Prix Nobel de Médecine & Physiologie lui est attribué en 1930, plus particulièrement pour ses travaux sur les groupes

sanguins.

(***)

(M et N sont des antigènes présents dans les globules rouges, formant les

types M, N et MN)

Lev Davidovitch LANDAU (1908-1968)

Physicien russe né à Bakou

en 1908.

Enfant prodige en mathématiques,

LANDAU termine ses études de mathématiques et de physique aux Universités de

Bakou et Leningrad à l’âge de 19 ans.

En 1934, il décroche son

titre de « Docteur es-sciences physiques et mathématiques » de l’Université

de Leningrad.

Dans l’intervalle, il

travaille quelques années (vers 1929-1930) à Copenhague auprès de Niels BOHR,

directeur de l’Institut de Physique Théorique (Prix

Nobel de Physique en 1922) considéré déjà comme une sommité mondiale

dans le domaine de la structure atomique.

En 1931, LANDAU rentre en URSS

et il rejoint l’Institut Physico-Technique de Leningrad. En 1937, il prend la

tête de l’Institut des Problèmes Physiques de Moscou. Il y développe ses théories

sur les propriétés de l’Hélium II et de l’Hélium III en termes de mécanique

quantique ainsi que sur la physique des « basses températures ».

L’excellence de ses travaux lui valent, en novembre 1962, le Prix Nobel de Physique.

Il est également titulaire à deux reprises du Prix Lénine.

En dépit de sa notoriété et

bien avant son Prix Nobel, il passe quelques mois dans les geôles russes

(1938-1939) à la suite des premières purges staliniennes. Il est libéré sur

l’intervention de Kapitsa, autre grand savant atomiste, auprès de Molotov.

Le 7 janvier 1962, sur une

route verglacée, un camion heurte de plein fouet une « Volga ». Des

débris de la voiture, on sort un homme, le front ouvert, la poitrine enfoncée,

le bassin écrasé. Cet homme n’est autre que Lev Landau.

Les médecins vont tout faire

pour sauver le blessé. Des spécialistes du monde entier, des chirurgiens,

offrent leur assistance. A quatre reprises le cœur de Landau s’arrête –

cliniquement, Landau est mort –, quatre fois on le ranime.

Lentement, le blessé se rétablit,

il récupère ses facultés intellectuelles. Son merveilleux cerveau n’est pas

atteint et en novembre, dix mois après son accident, il se voit décerner le

« NOBEL ».

Délaissant le domaine austère

de la Science, je vais aborder un sujet plus plaisant, celui de la littérature,

avec un Prix Nobel partagé entre Samuel Joseph AGNON et

Nelly SACHS.

Samuel

Joseph AGNON (1888-1970)

De son vrai nom CZACZKES, cet

écrivain, né en Galicie en 1888, sera le premier Prix Nobel israélien (1966).

De son père, il reçoit sa

première éducation juive classique, de sa mère un penchant pour la littérature

allemande. A l’âge de 8 ans il écrit ses premiers vers et, à 16 ans, il

publie de manière régulière de la poésie et de la prose en yiddish et en hébreu.

En 1907, il se rend en

Palestine et y demeure jusqu’en 1913. Un an plus tard, il publie son premier

roman « Agounot » sous le

nom de AGNON, qu’il adoptera officiellement en 1924. Pendant son séjour, il

participe activement à la fondation de la première ville juive, TEL AVIV.

De 1913 à 1924, AGNON réside

en Allemagne, où son œuvre trouve auprès de la jeunesse sioniste un accueil

enthousiaste. Il renoue des contacts avec BIALIK et rencontre Martin BUBER.

Il entame une carrière littéraire,

écrit plusieurs contes, qui seront publiés à Berlin et à Varsovie.

En 1924, retour à Jérusalem,

où il se fixe définitivement.

Son œuvre reflète la vie et

la mort du « shtetl » en Europe Orientale. Dans son roman « Le Trousseau de la Mariée », il décrit avec minutie

le monde complet et fermé dans lequel baigne le hassidisme galicien. Ce sujet

est aussi évoqué dans une autre de ses œuvres « l’Hôte

de Passage » (Albin Michel 1974).

AGNON s’intéresse aussi à

la vie des premiers pionniers en Palestine, dont la foi pour le travail manuel

se substitue à la foi religieuse. Une illustration en est donnée dans son

roman « Etmol-Shilshom » (Hier

et Avant-hier, 1931).

AGNON a développé un style

qui lui est propre, un mélange d’hébreu moderne et de langage talmudique.

Le Prix Nobel de littérature lui est décerné en 1966 pour l’ensemble de son œuvre.

Quelques-unes unes de ses œuvres

ont été traduites en français, notamment : « Contes

de Jérusalem », « Vingt

et une Nouvelles » et « Le

Chien Balak ».

Nelly

SACHS

(1891-1970)

Née à Berlin en 1891 dans

une famille de riches industriels israélites originaires de Dortmund, Nelly

Sachs commence à écrire dès l’âge de 16 ans. Bien que sa poésie soit tout

empreinte de la tradition romantique allemande, Nelly Sachs reste pratiquement

inconnue des Allemands. Ses ouvrages, quoique publiés depuis 1947, ne touchent

qu’un public limité.

Il aura fallu attendre un peu

plus de vingt ans, c’est à dire après que le « NOBEL »

(

littérature) lui fut décerné

en 1966, pour que son nom

apparaisse, en Allemagne d’abord, à la face du monde ensuite.

Dès ses débuts, Nelly Sachs

avait entretenu une correspondance avec

Selma Lagerlof, la romancière

suédoise. C’est d’ailleurs avec l’aide de celle-ci qu’elle put s’établir

en Suède, avec sa mère, en 1940, pour échapper aux persécutions nazies. Le

reste de sa famille périt dans les camps de concentration.

Avec l’avènement du

nazisme, les lois raciales, l’exil, l’œuvre de la poétesse est tout entière

vouée à la mémoire. L’expérience de la haine et de la souffrance la fait

se rapprocher du judaïsme. Elle écrit alors, en 1947, un ensemble de poèmes

intitulé

« Dans

les demeures de la mort » où elle retrace la

souffrance dans les camps de la mort et la tragédie du judaïsme européen sous

le régime de Hitler ainsi que « l’Obscurcissement

de l’Etoile » (Sternverdunklung),

évocateur de la fumée noire des fours crématoires.

Par la suite, elle publie une

série de trois recueils « Und

Niemand Weise Weiter »

(sur

le thème de Cain et Abel), en 1959 « Flucht

und Verwandlung » (Fuite et Métamorphose)

et, en 1966, « Die Suchende »

où elle reprend les mêmes thèmes mais les relie à l’Exil, auquel elle confère

une puissance de régénération, de retour aux sources, de renaissance.

En la récompensant en 1966,

le jury du Prix Nobel reconnaît en Nelly Sachs la plus grande poétesse

allemande contemporaine mais, celle-ci étant devenue suédoise, l’Académie

de Stockholm distingue un écrivain de « langue allemande » plutôt

qu’un écrivain de « nationalité allemande ». Elle avait fait de

même en 1946 lorsqu’elle attribua son Prix à Herman Hesse, qui avait acquis

la nationalité helvétique.

Ainsi donc, en l’espace d’une génération, ces deux Prix Nobel portent bien la marque du destin tragique de l’Allemagne au cours de cette moitié de siècle, comme si les meilleurs de ses enfants ne pouvaient être, à l’instar de ses nombreux savants et intellectuels poursuivis par la haine nazie, que les bannis, les persécutés et les exilés.

|

|

|

|

|

|

|